Asservierung von genetischem Material für zytogenetische/molekulargenetische Diagnostik

Inhaltsverzeichnis- Hintergrund & Zweck

- Kosten

- Vorgehen bei Curettage nach Abort

- Vorgehen bei Spontanabort mit Mitbringen des Materials von zu Hause

- Untersuchungsdauer und Rückmeldung

- Empfohlene genetische Diagnostik (nach Indikation und Methode)

- Interpretation

- Literatur

Vorgehen zur Asservierung von genetischem Material für zytogenetische/ molekulargenetische Diagnostik im Rahmen eines Abortes (z.B. habituelle Aborte)

Hintergrund & Zweck

Spontanaborte sind häufig durch chromosomale Aberrationen wie Trisomien, Polyploidien und Monosomie X bedingt. Die Häufigkeit chromosomaler Ursachen liegt bei etwa 50–65 % der untersuchten Fehlgeburten, wie große genomische Analysen und systematische Übersichten zeigen [1]. Die European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) bestätigt, dass numerische Chromosomenanomalien die häufigste Ursache für Spontanaborte darstellen [2]. Die Definition des wiederholten Aborts ist international nicht einheitlich. Die S2k-Leitlinie definiert wiederholten Abort als drei oder mehr aufeinanderfolgende Fehlgeburten [3]. Die ESHRE hingegen hat 2018 die Definition auf zwei oder mehr klinisch dokumentierte Schwangerschaftsverluste erweitert, unabhängig von deren Konsekutivität. Diese unterschiedlichen Definitionen beeinflussen sowohl die Prävalenzangaben als auch das klinische Vorgehen. Die genetische Untersuchung des Abortmaterials wird von der ESHRE nicht als Routinediagnostik empfohlen, sondern als optionale, erklärende Maßnahme bei wiederholtem Abort. Die Chromosomenanalyse kann zur Ursachenklärung beitragen und die Rate ungeklärter wiederholter Fehlgeburten deutlich reduzieren [2,4]. Insbesondere die Identifikation numerischer Chromosomenanomalien oder struktureller Aberrationen – etwa balancierter Translokationen – ermöglicht eine gezieltere genetische Beratung und verbessert die zukünftige Schwangerschaftsplanung [1,4].

Im Falle wiederholter Fehlgeburten sollte daher mit dem Paar die Möglichkeit einer genetischen Abklärung des Abortmaterials besprochen werden. Das Paar ist über die Option der Asservierung, deren Nutzen sowie die entstehenden Kosten zu informieren (siehe unten). Aufgrund der individuellen Situation und der möglichen Kosten ist es sinnvoll, zunächst eine genetische Beratung in Anspruch zu nehmen. In dieser Sprechstunde können Indikation, Nutzen, Limitationen und Kosten der genetischen Untersuchung umfassend erläutert werden. Die genetischen Abklärungen bei den Eltern erfolgen stets im Rahmen einer solchen genetischen Sprechstunde, nachdem ein detaillierter Stammbaum erhoben und eine Kostengutsprache der jeweiligen Krankenkasse vorliegt. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Spontanaborte auf Chromosomenstörungen zurückzuführen sind. Neben numerischen und strukturellen Aberrationen können auch endokrine, anatomische, immunologische oder thrombophile Faktoren eine Rolle spielen. Die genetische Beratung dient daher nicht nur der Interpretation der Ergebnisse, sondern auch der Abgrenzung anderer möglicher Ursachen und der individuellen Risikoeinschätzung für zukünftige Schwangerschaften. Die Asservierung und Prozessqualität des genetischen Materials sind entscheidend für verwertbare Resultate und niedrige Fehlerquoten. Ziel ist, durch standardisierte Abläufe reproduzierbare und aussagekräftige genetische Resultate zu erzielen.

Kosten

(laut Institut für Medizinische Genetik UZH)

- Asservierungskosten für Biopsie-/Abortmaterial: CHF 296.10 – 351.00

- Chromosomenanalyse (Heparin-Vollblut oder Fibroblasten): ca. CHF 675 – 1 350

- Mikroarray-Analyse (z. B. für Mikrodeletionen / -duplikationen): CHF 1 620

- bei zusätzlicher Elternanalyse (bei unklarem Befund): + CHF 1 350

- Überprüfung einer familiären Mutation: ca. CHF 270 – 495

Vorgehen bei Curettage nach Abort

Ziel

Sicherstellung einer fachgerechten Entnahme, Asservierung und Versendung von Abortmaterial für genetische Analysen (Chromosomenanalyse, Array-Diagnostik oder molekulargenetische Untersuchung).

Anleitung zur korrekten Handhabung und Versand

Materialien

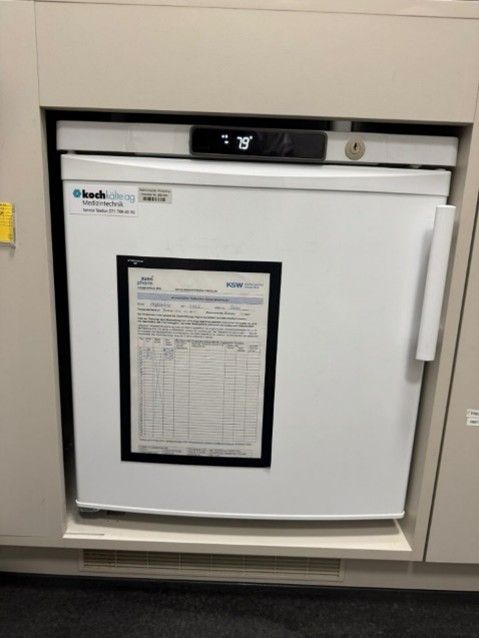

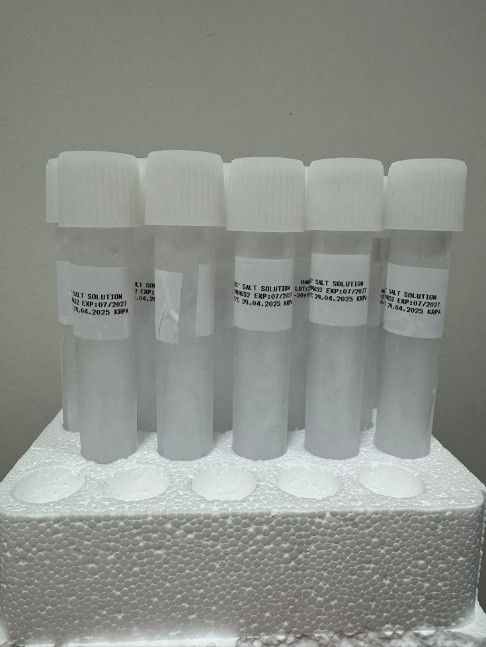

- Steriles Rundbodenröhrchen mit Hank’s Lösung. Lagerung im Gebärsaal im Gefrierfach des Kühlschrankes in der Apotheke

- Sterile Pinzette

- Patientenetikette (Name, Vorname, Geburtsdatum)

-

UZH-Anmeldeformular für genetische Diagnostik

(ist auch im Gebärsaal in den weissen Ablageschubladen

beim Eingang zu finden) - Handschuhe, steriles Arbeitsfeld

- Röhrchen auftauen und mit in den OP nehmen

Durchführung

- Gewebeauswahl: Entnahme von Chorionzotten oder fetalem Gewebe, möglichst frei von mütterlichen Anteilen (Dezidua, Blut). Benötigtes Volumen: ca. 5–20 mg Gewebe.

- Probenvorbereitung: Das Material wird direkt in ein steriles Röhrchen mit Hank’s Lösung gegeben, zu etwa ¾ gefüllt. Röhrchen sorgfältig beschriften (Name, Geburtsdatum, Datum der Entnahme, „Abortmaterial zur genetischen Analyse“).

- Dokumentation: Anmeldeformular vollständig ausfüllen, genetische Indikation angeben, Einverständnis einholen.

- Lagerung und Versand: Versand am Tag der Entnahme an das Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich, Schlieren. Bei späterem Versand: Lagerung über Nacht bei +4 °C (nicht einfrieren!). Versand bei Raumtemperatur oder gekühlt, nicht im Eiswasser. Zustellung Montag–Freitag zwischen 09:00–16:30 Uhr. Für Transport Arthur Haas zuständig, Tel 2672. Eine korrekte Handhabung, sterile Probengewinnung und der rechtzeitige Versand sind essenziell, um eine erfolgreiche Zellkultur oder DNA-Analyse zu gewährleisten.

- Unsachgemäße Lagerung (z. B. Trockenheit, Formalin, zu hohe oder zu tiefe Temperaturen) führt häufig zu fehlgeschlagenen Analysen oder Kontaminationen.

- Kommunikation: Bei Fragen oder Sonderfällen Kontaktaufnahme mit dem Institut:

Chromosomen-Diagnostisches Labor: Dr. Beatrice Oneda (044 556 3333, oneda@medgen.uzh.ch).

Molekular-Diagnostisches Labor: Prof. Dr. Alessandra Baumer (044 556 3321, baumer@medgen.uzh.ch)

Klinische Beratung: Dr. med. Katharina Steindl (044 556 3310, steindl@medgen.uzh.ch)

Vorgehen bei Spontanabort mit Mitbringen des Materials von zu Hause

Nur Material aus einer sterilen Curettage darf zur genetischen Analyse eingesendet werden.

Material, das zu Hause gesammelt wurde, ist nicht zugelassen und darf nicht an die medizinische Genetik weitergeleitet werden.

Untersuchungsdauer und Rückmeldung

- Chromosomenanalyse: ca. 15–21 Tage

- Aneuploidie-Schnelltest: ca. 1–2 Tage

- Molekulargenetische Analysen: je nach Komplexität 1–8 Monate.

Der Befund wird an den auf dem Formular angegebenen Auftraggeber sowie ggf. an die genetische Beratungsstelle übermittelt.

Empfohlene genetische Diagnostik (nach Indikation und Methode)

- Chromosomenanalyse (Karyotypisierung, ggf. FISH-Schnelltest): Indiziert bei Verdacht auf numerische Chromosomenanomalien wie Turner-Syndrom, Klinefelter-Syndrom, Trisomie 21, 13 oder 18, sowie bei auffälligen sonographischen Befunden. Die konventionelle Karyotypisierung ermöglicht den Nachweis numerischer und struktureller Aberrationen, einschließlich balancierter Translokationen, die mit molekularen Methoden (z. B. Array, NGS) nicht erfassbar sind. Ein FISH-Schnelltest kann häufige Aneuploidien innerhalb von 24–48 Stunden identifizieren und dient insbesondere der raschen Vorabdiagnostik [2,3,5,6,7,11].

- Chromosomen-Microarray (CMA; Array-CGH oder SNP-Array): Indiziert bei Verdacht auf Mikrodeletionen oder -duplikationen, bei unklaren syndromalen Befunden, entwicklungsbedingten Auffälligkeiten, oder wenn ein normaler Karyotyp vorliegt, aber der klinische Verdacht auf eine chromosomale Ursache weiterbesteht. Die Methode ermöglicht die hochauflösende Analyse genomischer Ungleichgewichte und wird zunehmend als Standardverfahren zur Untersuchung von Abortmaterial empfohlen, insbesondere wenn Zellkulturen nicht anzüchtbar sind [1,2,5, 6, 8].

- Genpanel- oder molekulargenetische Diagnostik: Indiziert bei Verdacht auf spezifische monogene Erkrankungen (z. B. Mukoviszidose, Marfan-Syndrom), bei bekannter familiärer Mutation oder nach unauffälligem Karyotyp bzw. CMA. Gezielte Paneltests oder Exomsequenzierung sind insbesondere bei komplexen oder unklaren klinischen Konstellationen sinnvoll und ermöglichen den Nachweis pathogener Varianten auf Einzelgenebene [1, 6].

Interpretation

- Normalbefund: Ein normaler genetischer Befund im Abortmaterial schließt eine elterliche balancierte strukturelle Chromosomenveränderung nicht aus, da balancierte Rearrangements durch SNP-Array/aCGH und routinemäßige NGS-Verfahren nicht erfasst werden. Elterliche balancierte Translokationen führen beim Konzeptus häufig zu unbalancierten Aberrationen (Array-detektierbar); bleibt das Abort-Array unauffällig, kann eine elterliche Balancierung dennoch vorliegen. Daher ist bei entsprechender Anamnese/Konstellation eine konventionelle Karyotypisierung der Eltern zu erwägen. Die Limitationen der molekularen Methoden sind bei der Befundinterpretation zu berücksichtigen [5,6,7].

- Aberration (z. B. Trisomie, Monosomie, Polyploidie): Trisomien (insbesondere 16, 21, 22), Monosomie X und Polyploidien dominieren das Spektrum der genetischen Ursachen von Spontanaborten; strukturelle Aberrationen

(z. B. Deletionen/Duplikationen/Translokationen) sind seltener, aber klinisch relevant – insbesondere bei wiederholten Fehlgeburten. Der Nachweis einer numerischen Aberration (Trisomie, Monosomie, Polyploidie) im Abortmaterial wird in der überwiegenden Mehrzahl als sporadischer Fehler durch meiotische Non-Disjunction (zumeist mütterlicherseits) gewertet und erfordert in der Regel keine weitere elterliche Abklärung; das Wiederholungsrisiko ist gering und steigt mit dem mütterlichen Alter. Ausnahmen: Bei wiederholtem Nachweis derselben Aberration oder atypischen Mustern (z. B. mehrfach identische Trisomien oder Polyploidien) sollte an Gonadenmosaizismus oder elterliche Chromosomenstörungen gedacht und eine weiterführende elterliche Diagnostik veranlasst werden [1,6,8,9,10,11]. - Strukturelle/balancierte Konstellationen mit Vererbungspotenzial: Bei Hinweis auf eine balancierte Translokation oder andere strukturelle Aberrationen mit möglicher Vererbbarkeit wird eine Karyotypisierung beider Partner empfohlen, um den Trägerstatus zu bestimmen, die genetische Beratung und das reproduktive Management (inkl. PGT/gezielte pränatale Diagnostik) zu steuern [2,4].

- In Fällen mit unklarer Resultatqualität: ggf. erneute Analyse oder alternative Methode

Eine genetische Beratung des Paares ist obligatorisch zur Ergebnisbesprechung, Risikoeinschätzung und zur Planung weiterer Optionen.

Literatur

1. Finley, J., Hay, S., Oldzej, J., McCallum, T., Walker, M., & O'Neill, C. (2022). The genomic basis of sporadic and recurrent pregnancy loss: A comprehensive in-depth analysis of 24,900 miscarriages. Reproductive Biomedicine Online, 45(1), 125–134. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.03.014

2. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). (2023). ESHRE guideline: Recurrent pregnancy loss.

3. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). (2022). S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie bei wiederholten Spontanaborten (Leitliniennummer 015-050).

4. Park, S. J., Min, J. Y., Kang, J. S., Yang, B. G., Hwang, S. Y., & Han, S. H. (2022). Chromosomal abnormalities of 19,000 couples with recurrent spontaneous abortions: A multicenter study. Fertility and Sterility, 117(5), 1015–1025. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.01.011

5. Liao, N., Zhang, Z., Liu, X., Wang, J., Hu, R., Xiao, L., Yang, Y., Lai, Y., Zhu, H., Li, L., Liu, S., Wang, H., & Hu, T. (2023). A chromosomal microarray analysis-based laboratory algorithm for the detection of genetic etiology of early pregnancy loss. Frontiers in Genetics, 14, 1203891. https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1203891

6. Matuszewska, K. E., Bukowska-Olech, E., Piechota, M., Staniek-Łacna, K., Drews, K., Więckowska, B., Koczyk, G., Popiel, D., Dawidziuk, A., Kochalska, N., Milanowska, K., Białek-Prościńska, A., Skrzypczak, J., Hirschfeld, A. S., Wnuk-Kłosińska, A., Wiśniewska, M., Jamsheer, A., & Latos-Bieleńska, A. (2024). From chromosomal aberrations to mutations in individual genes – the significance of genetic studies of chorions after miscarriage in the search for causes of miscarriages. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 37(1), 2364249. https://doi.org/10.1080/14767058.2024.2364249

7. Daum, H., Stern, S., & Shkedi-Rafid, S. (2021). Is it time for prenatal chromosomal microarray analysis to all women? A review of the diagnostic yield in structurally normal fetuses. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 33(2), 143–147. https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000690

8. Xue, H., Guo, Q., Yu, A., Lin, M., Chen, X., & Xu, L. (2023). Genetic analysis of chorionic villus tissues in early missed abortions. Scientific Reports, 13(1), 21719. https://doi.org/10.1038/s41598-023-48358-0

9. Robinson, W. P., McFadden, D. E., & Stephenson, M. D. (2001). The origin of abnormalities in recurrent aneuploidy/polyploidy. American Journal of Human Genetics, 69(6), 1245–1254. https://doi.org/10.1086/324468

10. Rabinowitz, M., Ryan, A., Gemelos, G., Hill, M., Baner, J., Cinnioglu, C., Banjevic, M., Potter, D., Petrov, D. A., & Demko, Z. (2012). Origins and rates of aneuploidy in human blastomeres. Fertility and Sterility, 97(2), 395–401. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.11.034

11. Driscoll, D. A., & Gross, S. (2009). Prenatal screening for aneuploidy. New England Journal of Medicine, 360(24), 2556–2562. https://doi.org/10.1056/NEJMcp0900134

Autorinnen: E. Anastasiadou, S. Widmer, R. Brun

KSW-Version: 1.0, 10/2025