Dammriss III°/IV° - Management KSW

Inhaltsverzeichnis- Zweck, Prinzip

- Klassifikation Dammriss (DR)

- Epidemiologie

- Vorgehen bei der Versorgung

- Perioperative Antibiotikaprophylaxe DR III/IV

- Operatives Vorgehen

- Massnahmen im Wochenbett

- Nachsorge

- Literatur

Zweck, Prinzip

Regelung der Versorgung von höhergradigen Dammrissen (Grad III und IV) an der Frauenklinik Kantonsspital Winterthur (KSW). Grundsätzlich gilt: Bei schwer beurteilbarer Wundsituation ist eine erfahrene Person der Fachärzteschaft oder der ärztliche Hintergrunddienst beizuziehen. Die Naht wird durch eine Oberärztin oder einen Oberarzt (OAe) durchgeführt. Einzelne Schritte können an erfahrene Assistenzärztinnen oder -ärzte (AAe) delegiert werden.

Klassifikation Dammriss (DR)

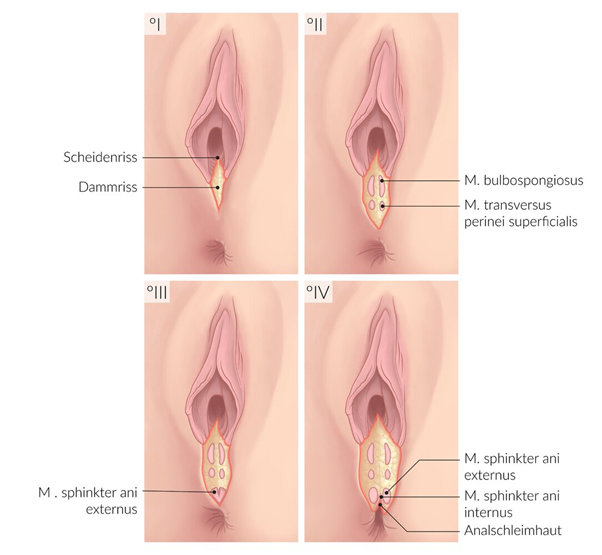

Grad I: Lazeration des vaginalen Epithels oder der Perinealhaut

Grad II: Vaginalepithel, Perinealhaut und Beckenbodenmuskulatur ohne Sphinkter

à Ab Grad II: vaginale und rektale Palpation zwingend erforderlich

Grad III: zusätzlich Verletzung des Analsphinkters

IIIa <50% Riss des Sphinkter externus

IIIb >50% Riss des Sphinkter externus

IIIc kompletter Riss von Sphinkter externus und internus

Grad IV Riss des Sphinkterapparates und des anorektalen Epithels

"Buttonhole-Tear" Sonderform: Rectum verletzt, Sphinkter intakt

Beachte: Nach jeder vaginalen Geburt: DR III/IV° durch Inspektion und Palpation ausschliessen.

Abbildung 1

Illustration der Dammrissgrade I–IV (Sas, 2024)

Epidemiologie

Dammrisse höheren Grades (Grad III und IV) stellen schwerwiegende geburtshilfliche Komplikationen dar. Ihre Häufigkeit variiert in Abhängigkeit von Geburtsmodus, Parität und regionalen Versorgungsstrukturen.

In der Schweiz wurden im Jahr 2017 bei Spontangeburten ohne instrumentelle Unterstützung Dammrisse 1. und 2. Grades in 55,7 % der Fälle dokumentiert. Schwere Dammrisse (Grad III und IV) traten bei 2,0 % dieser Geburten auf, während sie bei instrumentellen vaginalen Geburten (z. B. Vakuumextraktion oder Forceps) deutlich häufiger vorkamen – in 7,4 % der Fälle (BFS, 2019).

Zum Vergleich: Laut dem österreichischen Geburtenregister 2017 betrug die Rate an Dammrissen Grad III 1,9 % und Grad IV 0,1 % aller vaginalen Geburten. Erstgebärende waren deutlich häufiger betroffen (3,1 % DR III, 0,2 % DR IV) als Mehrgebärende (0,9 % DR III, 0,1 % DR IV).

In Deutschland zeigte eine Erhebung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) im Jahr 2017 eine Inzidenz von 1,74 % für Dammrisse Grad III° und 0,12 % für Grad IV°.

In einem systematischen Review wird die Prävalenz von Läsionen des M. sphincter ani – inklusive subklinischer und nicht erkannter Verletzungen – auf bis zu 11 % geschätzt, was auf eine mögliche Unterdiagnostik hinweist. Die Häufigkeit höhergradiger Dammverletzungen (Grad III und IV) variiert je nach Studie, Region und Erhebungsmethode deutlich und wird im Mittel zwischen 0,25 % und 6 % angegeben (Parveen, Sadiq & Ali, 2018).

In den letzten Jahren wurde ein Anstieg der diagnostizierten Inzidenz beobachtet – zum einen bedingt durch eine verbesserte Erkennung, zum anderen durch die zunehmend restriktive Anwendung von Episiotomien. Die Evidenzlage zur präventiven Wirkung der Episiotomie bleibt uneinheitlich. Grundsätzlich sollte sie zurückhaltend (restriktiv) und nur bei klarer Indikation angewendet werden.

Die sogenannte Number Needed to Treat (NNT) zur Vermeidung eines höhergradigen Dammrisses durch Episiotomie liegt je nach vaginalem Geburtsmodus und verwendetem Instrument zwischen 8 und 167 (Parveen et al., 2018). Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass eine Episiotomie selbst eine iatrogene Verletzung darstellt, die mit Komplikationen wie Schmerzen, Wundheilungsstörungen, Blutungen, Dyspareunie oder einer Schwächung des Beckenbodens einhergehen kann.

Risikofaktoren für Dammrisse (nach absteigender Gewichtung, Odds Ratio in Klammern):

- Forzeps (OR 2,9 - 4,9)

- Geburtsgewicht > 4 kg oder Kopfumfang > 35 cm (OR 1,4 - 5,2)

- Mediane Episiotomie (OR 2,4 - 2,9)

- Nulliparität (OR 2,4)

- Vacuumextraktion (OR 1,7 - 2,9)

- St. n. Weiblicher Genitalbeschneidung (FGC) (OR 1,6 - 2,7)

- Occipitoposteriore Haltung (OR 1,7 - 3,4)

- Schulterdystokie (OR 2)

- Verlängerte Austreibungsperiode >3h (OR 1,2 - 3,9)

- Kristellerscher Handgriff / Fundusdruck (OR 1,8)

- Geburt in Steinschnittlage oder tief hockender Position (OR 1,2 - 2,2)

Risikoreduzierende Faktoren (laut Literatur, OR in Klammern):

- Selektive Episiotomie (OR 0,7)

- Mediolaterale Episiotomie bei vaginal-operativer Entbindung (OR 0,2 - 0,5)

- Perineale feuchte, vor allem warme Kompressen (OR 0,5)

- Antenatale Dammmassage bei Primiparas (OR 0,5)

Massnahmen ohne Evidenz zur Reduzierung der Geburtsverletzungen:

- Zeitpunkt und Art des Pressens

- Wassergeburt

- Ritgen's Manöver

- Vaginale Ballondilatation während der Schwangerschaft

- Geburtseinleitung und Wehenstimulation

- Periduralanästhesie

- Mütterliche Adipositas, jedoch eher mit höherem Risiko verbunden

Vorgehen bei der Versorgung

- Regionalanästhesie oder Vollnarkose

(Lokalanästhesie ist nicht vorgesehen à Sphinkterrelaxation, Schmerzmanagement)

- Wenn möglich, ist eine Fachperson für Operationstechnik anwesend

- Der Eingriff erfolgt in einem OP-Saal unter optimalen Bedingungen (Lagerung, Beleuchtung, Sicht). Ob im Eingriffsraum oder im 5. Stock operiert wird, entscheiden die diensthabenden OAe der Geburtshilfe und Anästhesie unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

- Sicherheit der Patientin (Transportfähigkeit)

- Sicherheit anderer Patientinnen (Verfügbarkeit von Ressourcen, Notfallbedarf)

- psychologische Situation (Nähe zu Kind/Bezugsperson)

- Präoperative Aufklärung ist erforderlich (ausgenommen Notfälle)

Perioperative Antibiotikaprophylaxe DR III/IV

Allgemeines

- Einmalgabe i.v., möglichst 30–60 Minuten vor OP-Beginn

- Indikation zur 2. Wahl, wenn: bekannte Penicillin- oder Cephalosporinallergie (Soforttyp, ≥ Grad II nach Mueller)

- Bei MRSA-Trägerstatus: Vancomycin 15 mg/kg i.v. (max. 2500 mg)

Gewicht ≤ 80kg

|

Wahl |

Indikation |

Wirkstoff |

Dosierung |

Handelsname |

|

1. |

Standardprophylaxe |

Cefuroxim |

1500mg i.v |

Cefuroxim® |

|

|

Zusätzlich bei rektaler Kontamination |

Metronidazol |

500mg i.v |

Flagyl® |

|

2. |

Penicillin / Cefazolinallergie Zusätzlich 1x |

Clindamycin

|

600mg i.v 5mg/kg i.v |

Dalacin® Refobacin® |

Gewicht > 80kg

|

Wahl |

Indikation |

Wirkstoff |

Dosierung |

Handelsname |

|

1. |

Standardprophylaxe |

Cefuroxim |

3000mg i.v |

Cefuroxim® |

|

|

Zusätzlich bei rektaler Kontamination |

Metronidazol |

500mg i.v |

Flagyl® |

|

2. |

Penicillin / Cefazolinallergie |

Clindamycin |

900mg i.v |

Dalacin® |

|

|

Zusätzlich 1x |

Gentamycin |

5mg/kg i.v |

Refobacin® |

Operatives Vorgehen

- Exakte Klassifikation des DR und Ausschluss zusätzlicher Verletzungen mittels Spiegeleinstellung und rektaler Untersuchung

- Zunächst Versorgung von Zervix- oder Scheidenrissen (von innen nach aussen), anschliessend schichtweiser Dammverschluss mit atraumatischem, langsam resorbierbarem Nahtmaterial

- Die Wahl zwischen monofilem oder geflochtenem Nahtmaterial liegt im Ermessen der erfahrenen operativen Fachperson.

- Adaptation des M. sphincter ani internus (sofern auffindbar): Einzelknopfnaht, atraumatisch, Fadenstärke 3-0

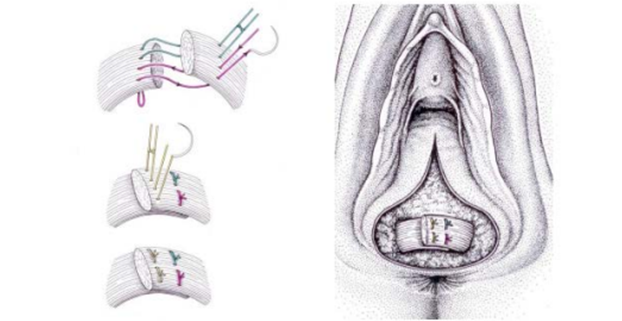

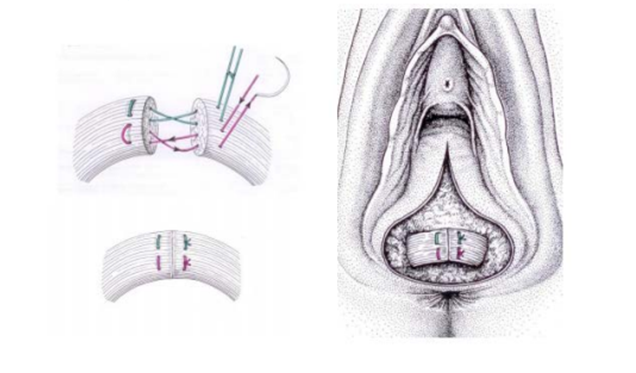

- Versorgung des M. sphincter ani externus:

- Fassen der Enden mit Allis-Klemmen

- Naht mittels U-Nähten, atraumatisches, langsam resorbierbares Nahtmaterial, Fadenstärke 2-0

- Bei inkomplettem Riss: end-to-end-Technik

- Bei komplettem Riss: Technikwahl (end-to-end oder überlappend) gemäss operativer Routine

(Überlappende Technik reduziert Symptome wie Stuhldrang und Inkontinenz nach 1 Jahr. Nach 3 Jahren kein Unterschied zwischen beiden Techniken, aber end-to-end verringert Flatulenz)

- Rektumnaht bei Grad IV: end-to-end, atraumatisch, bevorzugt Fadenstärke 3-0

- Vollständige Dokumentation der Verletzung und des Vorgehens im OP-Bericht

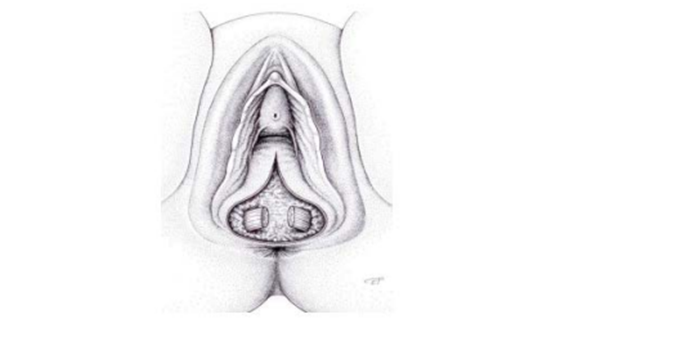

Abbildung 2

Ausgangsposition nach Polsterer, Quelle DGGG 2020 et al. S. 38

Abbildung 3

Überlappende Technik nach Polsterer, Quelle DGGG 2020 et al. S. 39

Abbildung 4

Stoss-auf-Stoss Technik nach Polsterer, Quelle DGGG 2020 et al. S. 39

Massnahmen im Wochenbett

- Postoperative Antibiotikagabe (AB) nicht routinemässig.

Nach individueller Risikoabwägung kann eine verlängerte AB-Prophylaxe (z.B. Co-Amoxi 625mg alle 8h + Metronidazol 500mg alle 8h) für 5 Tage in Erwägung gezogen werden. - Laxantien direkt postpartal fix verordnen Duphalac 15ml 3xtägl,

Movicol sachet 2x morgens und rezeptieren für mindestens 2 Wochen postpartal, Duphalac 15ml 3xtägl, Movicol 1-3 Beutel zusammen pro Tag - Clexane prophylaktisch fix verordnen

- Tägliche Reinigung mit fliessendem Wasser, insbesondere nach dem Stuhlgang, mittels Spülflasche (keine Sitzbäder oder Wundsalben)

- Calendulabinden und Kühlbinden regelmässig anbieten. Kühlende Auflagen können Schwellungen und Schmerzen lindern

- Eine ausreichende Schmerztherapie ist wichtig, um Harn- oder Stuhlverhalt infolge lokaler Schmerzen zu verhindern (bevorzugt mit NSAR).

- Analgesie fix verordnen Brufen 600mg 3xtägl, Paracetamol 500mg 4xtägl

- Vor Austritt Wundkontrolle durch KliF und AA, Dokumentation im KISIM

- Bei auffälliger Wundheilung Fotodokumentation im KISIM und Verlaufskontrolle nach 5-7d in der Sprechstunde im KSW planen

- Bei komplikationslosem Heilungsverlauf: Keine rektale Untersuchung

- Ausstellen einer Physiotherapieverordnung für Beckenbodenphysio erfolgt in der 3-Monatskontrolle im KSW

⇒ Patientinnen sollen über Verletzungsausmass, Nachsorge und mögliche Spätfolgen wie verzögert auftretende Inkontinenz aufgeklärt werden.

⇒ Die Wundkomplikationsrate nach DR III°/IV° (z.B. Infektionen, Dehiszenz, Reoperation) liegt zwischen 7,3% und 24,6%. Rauchen und ein hoher BMI sind unabhängige Risikofaktoren, während intrapartale Antibiotikatherapie das Risiko für Wundheilungsstörungen senkt.

Nachsorge

Bei der Nachsorge erfolgt die Anamnese zur Erfassung möglicher Symptome der analen Inkontinenz (z. B. Flatusinkontinenz bis 50 %, Stuhldrang 26 %, Inkontinenz für flüssigen Stuhl 8 %, für festen Stuhl 4 %). Zusätzlich erfolgt eine klinische Untersuchung mit Inspektion sowie vaginaler und rektaler Palpation.

- Die 1. Nachkontrolle ca. 6 Wochen postpartal bei der eigenen Gynäkologin statt, im Rahmen einer normalen postpartalen Kontrolle.

- 3 Monate postpartal wir ein Termin in der Sprechstunde unserer Leitenden Ärztin Geburtshilfe (E. Kapfhammer) geplant. In diesem Rahmen erfolgt die Anamnese bzgl. Inkontinenz, eine 3D-Sonographie und klinische Beurteilung, sowie ein Beratungsgespräch bzgl. Folgegeburten statt. Inkl. Ausstellen einer Physiotherapieverordnung für Beckenbodenphysiotherapie.

- Die behandelnden Fachpersonen stellen den Kontakt zum Beckenbodenzentrum her und verordnen eine Physiotherapie zur Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur:

- Eine frühe biofeedback-unterstützte Physiotherapie bietet keinen zusätzlichen Vorteil gegenüber klassischem Training.

- Die Triple-Target-Therapie (Mittelfrequenz-Stimulation kombiniert mit EMG-Biofeedback) ist der Standardstimulation bei analer Inkontinenz überlegen.

- Bei anhaltenden Beschwerden trotz konservativer Therapie überweisen die Fachpersonen die Patientin zur weiteren Betreuung an das Beckenbodenzentrum KSW.

Geburtsmodus nach vorausgegangenem DR III°/IV° (S2k, 2020)

- Eine Spontangeburt ist grundsätzlich möglich, sollte jedoch nach individueller Risikoabschätzung erfolgen

- Die Rezidivrate für höhergradige Dammrisse liegt bei 4–8 %. Studien zeigen ein null bis siebenfach erhöhtes Risiko für eine erneute Sphinkterverletzung, insbesondere bei erhöhtem Risiko wie V. a. fetale Makrosomie (>4000g), sowie bei vaginal-operativen Entbindungen

- Dennoch erleiden über 95% der Frauen bei Folgegeburten keinen erneuten höhergradigen DR.

- Nach einem vorausgegangenen DR III°/IV° ist das kurzzeitige Risiko für Stuhlinkontinenz bei erneuter vaginaler Geburt erhöht. Langfristig (nach 5 Jahren) zeigen sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen einer erneuten vaginalen Geburt und Sectio.

- Bei persistierenden Symptomen wie Stuhlinkontinenz, eingeschränkter Sphinkterfunktion oder bei vermuteter Makrosomie sollte die Option einer elektiven Sectio caesarea angeboten werden.

- Die Geburtsplanung sollte gemeinsam mit der Patientin erfolgen – unter transparenter Aufklärung, realistischen Risikoeinschätzungen und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Präferenzen.

- Bei geplanter Spontangeburt sind eine gründliche Anamnese sowie eine detaillierte Aufklärung zu möglichen Folgen früherer Verletzungen essenziell (Risiko des Rezidivs von 4-8%).

- Keine generelle Empfehlung zur Sectio bei vorausgegangenem DR III°/IV°, sofern keine anhaltenden Beschwerden vorliegen.

Vorgehen bei erneuter vaginaler Geburt

- Eine kontrollierte, langsame Entwicklung des kindlichen Kopfes ist essenziell. Dies wird durch gezielten perinealen Support („Hands-on“) und kontinuierliche Kommunikation unterstützt.

- Die Gebärposition kann grundsätzlich frei gewählt werden, mit Ausnahme der tiefen Hocke, die in diesem Kontext kontraindiziert ist. Sie führt zu einer verstärkten Dehnung des Dammgewebes und ist mit einem erhöhten Risiko für eine Rezidivverletzung assoziiert.

- Damm sollte sichtbar bleiben und aktiv überwacht werden. Beim Durchtritt des kindlichen Kopfes wird empfohlen, auf aktives Pressen zu verzichten („Auspusten“), um die Spannung auf das perineale Gewebe zu minimieren.

- Eine mediolaterale Episiotomie kann in individuell begründeten Risikosituationen erwogen werden, etwa bei verminderter Dehnbarkeit des Damms, kurzer Perineallänge (<3cm), vermuteter Makrosomie, oder wenn ein kontrollierter Kopf-Durchtritt sonst nicht möglich erscheint

Literatur

AWMF-Leitlinie 015079 (2020): S2k-Leitlinie Management von Dammrissen III. und IV. Grades nach vaginaler Geburt

Parveen, R., Sadiq, Q., & Ali, S. (2018). FREQUENCY AND SEVERITY OF PERINEAL TEARS AMONG WOMEN DURING VAGINAL DELIVERY.

M, A., M, K., & A, S. (2021). Effect of Preemptive Episiotomy in Prevention of Perineal Tears in Multiparous Women withö High Striae Gravidarum Score: A Randomized Controlled Study. Annals of Gynecology and Obstetrics. https://doi.org/10.36959/468/482.

Payne TN Carey JC Rayburn WF; Prior third- or fourth degree perineal tears and recurrence risks Int J Gynecol Obstet 1999, 64: 55-57

Sultan AH Kamm Ma Hudson CN; Obstetric perineal tears : an audit of training J Obstet Gynecol 1995; 15: 19-23

Kamm M; Obstetric damage and faecal incontinence Lancet 1994; 344: 730-33

Sultan AH; Anal incontinence after childbirth Curr Opin Obstet Gynecol 1997; 9: 320-24

Eddy A; Litigating and qualifying maternal damage following childbirth Clin Risk 1999, 5: 178-80

Keighly MRB Radley S Johanson R; Consensus on prevention and management of post-obstetric bowel incontinence and third degree tear Clin Risk 2000, 6: 231-37

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Guideline No. 29, Clinical Green Top Guidelines: Management of Third- and Fourth-Degree Perineal Tears Following Vaginal Delivery - March 2007)

Aigmueller T. et al.; Guidelines for the management of third and fourth degree perineal tears after vaginal birth from the Austrian Urogynecology Working GroupInt Urogynecol J. 2013 Apr;24(4):553-8. doi: 10.1007/s00192-012-1982-x. Epub 2012 Nov 17.

Sultan AH et al.; Perineal and Anal Sphincter Trauma - Diagnosis and Clinical Management Springer 2009

Farrell SA et al. . Overlapping compared with end-to-end repair of complete third-degree or fourth-degree obstetric tears: three-year follow-up of a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Oct;120(4):803-8.

Sas, J. (2024). Illustration der Dammrissgrade I–IV. In buffl.co Community. Abgerufen am 25. Juli 2025, von https://buffl.co/de/community/c/5e1475671496a36d42f12fd0

Parveen, R., Sadiq, Q., & Ali, S. (2018). FREQUENCY AND SEVERITY OF PERINEAL TEARS AMONG WOMEN DURING VAGINAL DELIVERY.

Autorenschaft: D. Bairaktaris, L. Sultan-Beyer, E. Kapfhammer, Hebammenexpertin Gebärsaal, Physician Associate Frauenklinik

Autorisiert: L. Sultan-Beyer

KSW Version: 2.0, 01/2026